「ARM Cortex-A9×2! ZynqでワンチップLinux on FPGA 」 という本を書かせてもらいました。本の目次には FPGA マガジン No.1 に加筆修正と書かれていますが、実際にはFPGA マガジンが出版開始される前にこの本はほぼ完成していました。本にはいろいろくだらない仕掛けをしてみました。編集者の目をかいくぐったものもありますが没になったものもあります。

[P22] Zynq ルベル!

意外や意外「Zynq ルベル」というくだらないダジャレが通ってしまいました。その後の「12/22 の深夜 11:23 ・・・とほほ・・・」も通りました。これ 2012 年の 12/22 ですから。本当はこのタイミングで出しておきたかった。git のログを見ると 2012 年の11月1日に書き始めて、翌年の 3/31 日には書きあがっています。

FPGA マガジン創刊 (2013/5/1)

2013 年 3月に完成していた本の導入部分は FPGA マガジンの No.1 に掲載されました。5 月の連休に創刊記念講演をするので来てくれと言われて手ぶらで行ってみると講演者でした。他の講演者の皆さんはばっちり PPT を作っていましたが僕は手ぶらなので話すこともなく、壇上で冷や汗の20分を過ごしました。

FPGA マガジンの没原稿

FPGA マガジンの原稿ではビートルズをリスペクトして次のように書いたのですが、没を食らいました。

ヤァ!ヤァ!ヤァ! Zynq がやってきた Zynq の概要 - ARM をもったスゴイ奴 -

[P65] Vivado

2013 年の 7月に編集からちょっと書き足してくれないかと言われて、XPS の部分を書き足しました。しかし、そうこうしているうちに Vivado が Zynq 対応をしてしまいました。10月にはいり「いまさら ISE じゃない」と編集の人がいい始めまして(おい!!)、Vivado の記述を足すことにしました。今、思うと Vivado に対応して正解だったのですが、当時は"ハンギレ"です。僕の原稿の冒頭は次のようになっています。当然この部分は没になっています。

のんきに半年ほど昼寝をしていたら Vivado の対応が進みZynq が使えるようになりました。ZedBoard の BSP も初めからあるので実に簡単に Vivado を使えることがわかりました。

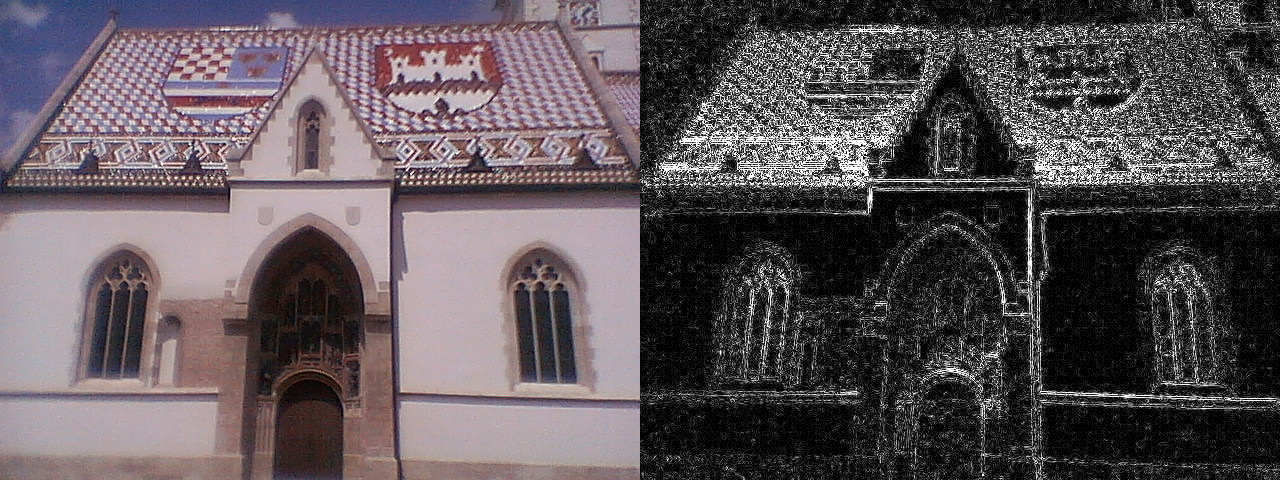

[P145-146/P163] 画像

金魚の絵と人の絵と謎の絵が載っています。良くある話だと思いますが、僕の知り合いが書いた絵です。著作権問題はクリアしています。個人的な良い記念になりました。P163 にはクロアチアのザグレブに行ったときに撮った写真です。上はザグレブの教会だと思います。下はザグレブの技術者です。

[P149] TCLとは何者よ?

本のために文章を書くという作業はかなりしんどいものがあります。精神的に「え~い!どうでもいいや」となってしまう瞬間があります。このタイトルなんかは明らかにそうですね。そして、[P151] SDKよ!おまえは何をしているのだ?とだんだんシェークスピアが入ってきます(読んだことないけど)。

[P153] ソフト&ウェット

カッコ書きが取れましたがそのままとおりました。やった!!(荒木先生。サインください)

ハードウェアまでも Programable!!まさに、すべてがプログラミング可能な SoC!やわらかいハードを持った「ソフト&ウェット」な SoC なのです。

[P158] HelloWorld から始まる太郎の世界

J-Wave の HelloWorld のファンです。DJ TARO も好きです。無理やり太郎という文字を入れましたが却下されました。

[P174] Linux-A-Go-Go

キャンディ・ダルファです。これはなんだか通ってしまいました。Jamming と Funcy の意味が通りません。Pick Up The Pieces ってなんなんだ。勢いで書いてます。

[P190] スタンド型XPS

XPS はもう使わないでしょう。Stand By Me。

最後のコミット

原稿は TeX で書いてました。最終的にはワードになったようです。僕はワードを使えません。最後のコミットは 2013年の11月5日です。発売は2014年11月15日です(おい!)。出版まで大変なのはわかります。画像のキャプチャとタイトル付けは大変でした。

自分は原稿書くの結構早いですから!!ど~んとこい。めざせ「ポプラ賞」。